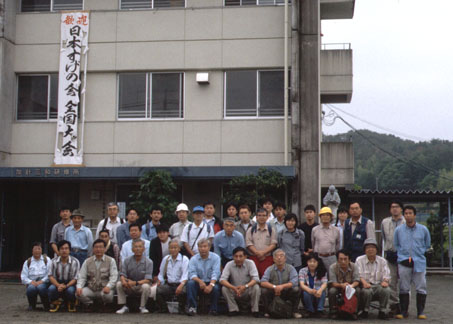

第9回全国大会報告 広島大会(1998年)

1998年度すげの会全国大会は6月13日・14日に、広島大学の関先生にお世話いただき、広島の県北双三郡三和町にある岡山理科大学加計三和研修所で開催されました。

13日は総会や研究発表会、その後懇親会や標本同定会が夜遅くまで行われました。14日は朝食後、関先生、三良坂町の桑田先生のご案内で灰塚へ出発しました。この灰塚は、ダムの建設により埋没する地域ですが、スゲの種類が非常に多い地域と聞いていたので楽しんで採集や観察をしました。観察の途中、雨が降り困ることもありましたが、午後4時に現地解散しました。

日程

第1日(13日)岡山理科大学加計三和研修所

受付 13:00-13:20

総会 13:30-14:00

研究発表 14:30-16:30

「広島県の植物の紹介」 関 太郎

広島県に生息している植物を美しいスライドで分かりやすく説明していただきました。

また、今回の大会参加者全員に”広島県灰塚ダム周辺地域の種子植物” 関太郎・桑田健吾・渡辺泰邦・桑田武子(1996)が配布されました。

「カヤツリグサ科植物の分類形質について」 野口達也

まず、Cyperus tenuispica Steud. (ミズハナビ・ヒメガヤツリ)とCyperus haspan Linn. (コアゼガヤツリ)を大井(1944, 1981)、北村・村田・小山(1961)、大井・北川(1992)によるそれぞれの記載文を比較することで、各研究者が重視している形質の違いを指摘されました。

懇親会・会食 17:30-20:00

標本同定会・二次会など 20:00-

第2日(14日)

朝食 7:00-7:30

灰塚へ出発 8:30-

観察・採集 9:00-15:30

現地解散 16:00

観察会で見られた主なスゲ属植物

カワラスゲ、ミヤマカンスゲ、ダイセンスゲ、ニシノホンモンジスゲ、タカネマスクサ、シラスゲ、ササノハスゲ、マスクサ、ジュズスゲ、ヤマアゼスゲ、ヒカゲスゲ、ベニイトスゲ、コジュズスゲ、ビロードスゲなど